その天井、落ちない保証はありますか?天井耐震・補強で建物を「守る」という選択を

今、注目されている吊り天井の安全対策。

吊り天井の構造を読み解きながら、脱落リスクや補強対策を分かりやすく解説します。

2025年5月19日更新

いざというとき、人々が集まる場所が"命を脅かす空間"になってしまったら----。

体育館やホール、ショッピングモール、駅構内、物流倉庫など、広く開放的な空間を持つ施設では多くの人が集まる機会があります。そのため、災害時には避難所としての役割を担うケースも少なくありません。

ところが、過去の地震では、これらの空間に設置された天井、特に吊り天井が大規模に落下し、多くの負傷者が出る事故も相次ぎました。このように、落下時の被害が甚大になる背景から、2025年3月、国土交通省は【高所かつ広範囲に設置された吊り天井】における脱落対策の徹底を全国に通達しました。

一見、特に問題がなさそうな吊り天井でも、支持材の経年劣化や地震による影響が蓄積しているケースも少なくありません。万が一の事態に備えて、日頃から"見えないリスク"に目を向けることが重要です。

また、現在は吊り天井の安全対策に対して、自治体による補助金制度が用意されている場合もあります。費用面での負担軽減も期待できる今こそ、調査や対策に踏み出す好機といえるでしょう。

本コラムでは、吊り天井の基本構造や安全性の考え方、調査内容や補強の方法について、やや専門的な内容もできるだけわかりやすく解説します。

建物を安全に、そして長く使い続けるために、まずは「今の状態を知ること」の大切さを一緒に考えていきましょう。

目次

1.天井の種類

具体的な話に入る前に、一度天井について整理しましょう。

建物の天井には、構造や施工方法によっていくつかの種類があります。日常ではあまり意識することはありませんが、その仕組みや構造は、安全性に大きく関わる重要なポイントになるのです。

主な天井は【直天井】【吊り天井】【格子天井・ルーバー天井】などがあります。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 直天井 | コンクリートなどの構造体に直接仕上げ材を貼る天井。 揺れに強く、落下リスクが小さい。 |

| 吊り天井 | ボルトや金具などで構造体から吊り下げて設置する天井。 見た目がスッキリし、設備の隠蔽や音響・断熱にも優れるが、 揺れに弱く落下のリスクがある。 |

|

格子天井 ルーバー天井など |

意匠性の高いデザイン天井。 軽量な場合が多いが、取り付け方により安全性は異なる。 |

この中で、本コラムで取り上げるのは「吊り天井」です。見た目ではわかりにくい構造である一方、広範囲かつ高所に設置されることが多く、地震時の揺れにより落下のリスクがあることから、調査や対策が求められる天井でもあります。

2.吊り天井とは

吊り天井をわかりやすく説明すると、【天井板を、建物の上部にある骨組み(梁やスラブ)から、金具やボルトでぶら下げるようにして取り付ける構造】です。イメージとしては「見えない場所にもう一枚"天井"を吊り下げている」ような仕組みです。

吊り天井の構成と各部材の説明を以下にまとめました。

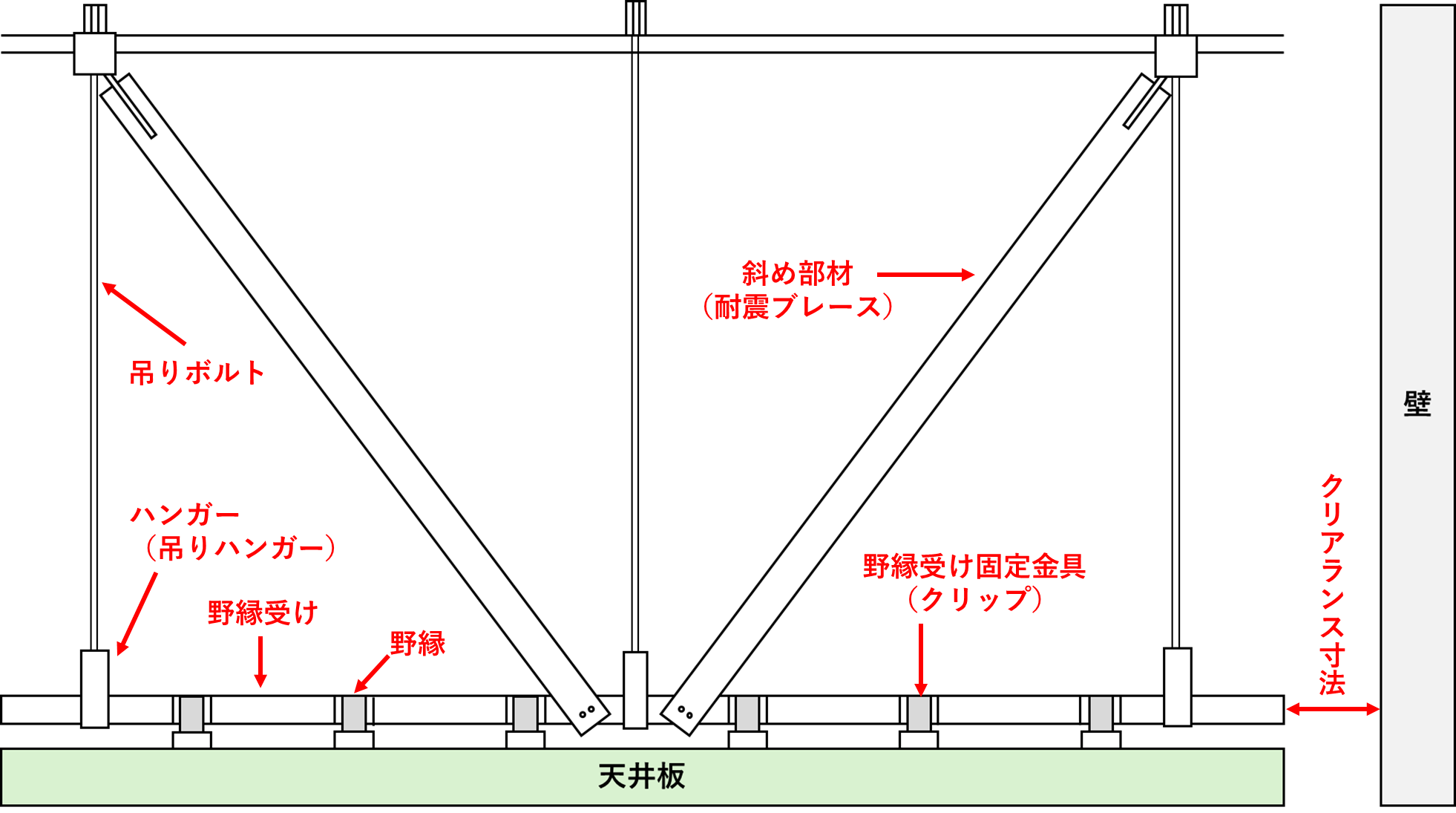

吊り天井のイメージ

■吊りボルト

天井板や骨組みを構造躯体(梁・スラブなど)から吊るす支持材です。主に金属製のボルトやワイヤーが使われています。揺れやたわみによる脱落を防ぐため、耐震強度や接合部の固定度が重要となる部分です

■野縁

天井板を取り付けるための横方向の下地材です。吊りボルトに支えられており、天井面のフレームの役割を担っています。一般的には軽量鉄骨やアルミなどが用いられています。

■ハンガー(吊ハンガー)

吊りボルトと野縁をつなぐ、中継役のような金具です。天井全体の重さを支えるために使われており、しっかりとした固定がされていないと脱落リスクが高まります。

■野縁受け

野縁を固定するための主となる構造材です。吊りボルトからの荷重を分散しながら野縁を支えている、天井全体の安定性に関わる重要パーツです。

■野縁受け固定金具

野縁受けと吊り材を確実に連結するための金物で、クリップやナットが使われます。固定が不十分だったり、経年劣化でゆるんでいたり、施工不良があると、地震などの揺れの際に天井全体の脱落リスクが高まる恐れがあります。

■天井板

私たちが「天井」として見ている部分です。多くの場合、軽量で加工しやすく、吸音性・耐火性に優れる「石こうボード」と呼ばれる素材が使われています。この天井版が落下すると直接的な人的被害を引き起こすため、構造および接合部の安全性が必須です。

■斜め部材(耐震ブレース)

天井が地震などで大きく揺れたときに、横方向の動きを抑えるための補強材です。吊り天井に斜めに入る棒状のパーツで、全体のぐらつきを防ぐ役割があります。特に広い空間では、この斜材の有無で安全性が大きく変わります。

■クリアランス寸法

天井と壁などの間に設けるすき間(逃げ寸法)のことです。地震時において壁への衝突や歪みを防ぐため、一定の隙間を確保する必要があります。

そしてこの吊り天井には、【特定天井】と【非特定天井】があり、前者が、特に安全性への配慮が強く求められる「特定天井」と呼ばれる天井です。

今回は吊り天井のうち、この「特定天井」にフォーカスして解説していきます。

| 区分 | 条件 | 法廷規制 | 調査・補強の必要性 |

|---|---|---|---|

| 特定天井 | 面積200㎡以上・天井高6m以上・重量1㎡あたり2kg超・不特定多数の利用空間など |

建築基準法で 脱落防止措置が義務 |

あり (義務+推奨) |

| 非特定天井 | 上記に当てはまらない吊り天井 | 義務なし |

推奨 (落下リスクあり) |

このように、一定の条件を越えた吊り天井は「特定天井」に区分され、建築基準法に基づき脱落防止措置の実施が義務づけられる対象となります。

一方で、特定天井に該当しない場合(いわゆる「非特定天井」)でも、安全性を確認し、必要に応じて補強を検討することが重要です。

吊り天井は、設計の目的や建物の規模によって構造や安全性が異なります。

特定天井に該当するかどうかに関わらず、「現在の状態を知ること」こそが、安全性を高める第一歩です。

3.吊り天井の脱落対策の変革と推移

実は、吊り天井の落下防止については、1950年に制定された建築基準法施行令の中ですでに「地震や風などによって脱落しないようにすること」が定められていました。

しかし、当時はどのような構造や規模の天井に、どれだけの対策が必要なのかといった具体的な基準が設けられておらず、設計や施工の判断は現場に委ねられていたのが実情です。

その状況を大きく変えるきっかけとなったのが、2011年の東日本大震災です。体育館やホール、商業施設などで吊り天井が大規模に崩落し、負傷者・死者が出る事故が全国で相次ぎました。

これを受けて2013年には建築基準法施行令が改正され、「特定天井」に対して脱落防止措置が義務化。そして2014年には、設計・施工に関する技術基準が施行され、明確なルールに基づいた安全対策が進みました。さらに2016年の基準改正では、天井と壁の隙間をなくす仕様が追加されるなど、より柔軟で安全性の高い設計が可能となりました。

その後しばらく大きな法改正はなかったものの、2024年1月1日に発生した能登半島地震の被害状況を受け、2025年3月に国土交通省から「吊り天井の脱落対策の徹底について」という通達が改めて全国に発出されました。この通達では、大規模空間を持つ建築物において引き続き落下防止対策を行い、設計・施工・維持管理の各段階で安全確保に取り組むよう注意喚起がなされており、まさに現場の実践力が問われる段階に入ってきたと言えます。

大きな法改正から10年以上が経過し、制度は整ったように見えても、現場では未対策の施設が少なくありません。だからこそ今、改めて吊り天井の安全性に目を向け、"今ある建物が本当に安全か"を確認することが求められているのです。

4.吊り天井の脱落対策の必要性

吊り天井自体、軽量な天井材が使われているものの、広い面積を覆う構造となるため、地震時の揺れによって大きく変形し、脱落するリスクが高まります。

特に、体育館やホール、商業施設、駅構内、物流倉庫といった"天井が高く・面積が広い"空間では、吊り天井の重量が数トン規模に及ぶこともあり、落下した場合には重大な人的被害につながる恐れがあります。

吊り天井は、見た目の美しさや音響・断熱・空調効率の向上などを目的に広く用いられています。一方で、支持構造が隠れているがゆえに、劣化や施工不良が発見されにくく、気づかないうちに危険な状態になっているというケースもあるのです。

そして吊り天井の部材が適切に配置・固定されていなかったり、経年によるゆるみや腐食が生じていると、地震や強風によって一部または全体が脱落するリスクが一気に高まります。

吊り天井は構造的に見えない部分にリスクが潜むため、定期的な点検や専門的な調査によって状態を確認し、必要に応じて補修・補強を行うことが極めて重要です。

また、新築時には基準を満たしていた天井であっても、年月の経過とともに劣化が進んだり、当時の設計基準が現在の技術基準と異なっていたりするケースは少なくありません。例えば、大きな地震を経験した施設では、特に大きな被害がなくとも、目に見えない損傷が生じている可能性もあります。

こうした背景から、現在では「既存の吊り天井をどう安全に保つか」という観点で、補強や見直しの必要性が高まっているのです。

では、具体的にどのような補強方法があるのでしょうか。吊り天井を補強する主な方法をまとめました。

吊り天井の補強方法

✓ ボルトや野縁受けなどの補強

支持力を高め、たわみやゆるみを防止します。

✓ 斜め部材の追加

地震時の横揺れを抑え、構造全体の安定性を確保します。

✓ 天井材の固定強化(クリップなどの確認・交換)

クリップやナットなどの天井材が外れないよう、より確実に固定します。外れていないか確認をし、外れているなどの問題がある場合は交換を行います。

✓ 周囲とのクリアランスの確保

天井が壁や梁とぶつかって破損するのを防ぐため、隙間が確保されていない場合は、必要な分を設けます。

✓ 必要に応じた部分的な開口・仕様変更

天井内部の状態を確認し、設計の見直しや構造の最適化を行う場合もあります。

【特に注意すべき"弱点"とは?】

吊り天井の中でも、吊り材と構造躯体の接合部や、天井材と下地の固定部(クリップまわり)は特に劣化や不具合が起こりやすい部分です。これらのつなぎ目が揺れでずれたり、外れたりすることで、実際に脱落事故が起きた事例もあります。

また、斜め部材が設置されていない場合、天井全体が地震時に大きく横揺れし、周囲の部材を破損させる原因にもなり得ます。

補強では、こうした構造的な"弱点"に注目し、重点的に対策を講じることが重要です。

※なお、吊り天井の安全性については、新築時には「仕様ルート」「計算ルート」などの確認方法が用いられるケースがあります。しかし、既存の建物においてはこれらの設計段階のルートとは異なり、現地で実際の構造や状態を確認し、必要に応じて"落下防止措置"を講じることが重要となります。現在の基準に合致しているか、あるいはリスクが高い状態で使用され続けていないかを見極めたうえで、適切な補強・改善を行うことが、安全確保につながります。

5.吊り天井の調査方法とは

天井の構造は目に見えないものです。そのような場所をどうやって調査するのか、疑問をお持ちの方も多いかもしれません。調査会社などプロが行う実際の調査では、天井をむやみに壊すのではなく、建物の運用や利用に支障を与えないよう配慮しながら、状態を的確に把握するための手順と技術が確立されています。

ここでは、吊り天井の調査がどのような流れで進むのか、そしてどのような方法で行われているのかをご紹介します。

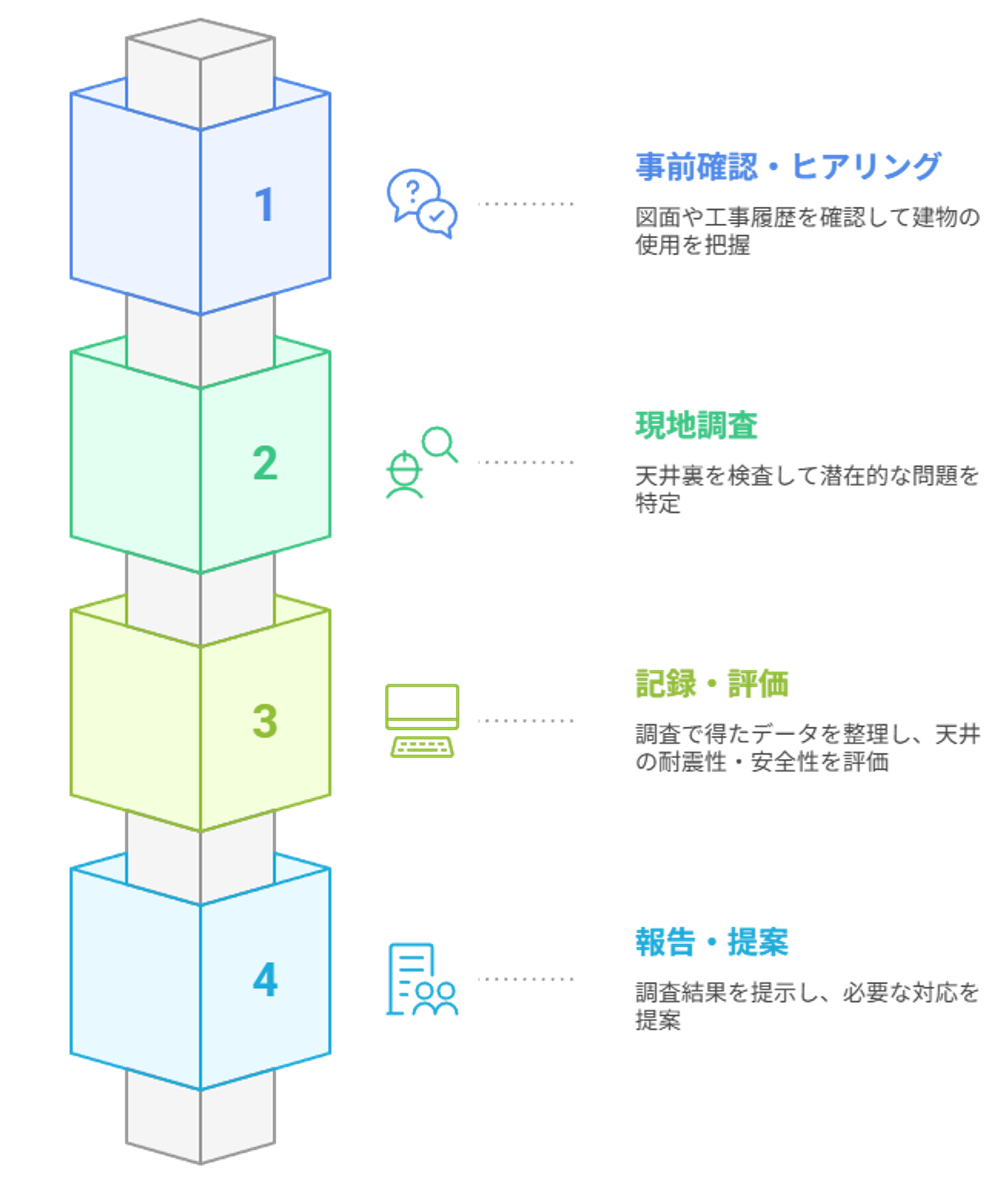

一般的な天井調査フロー

①事前確認・ヒアリング

図面や工事履歴などを確認し、建物の仕様や過去の改修履歴などを把握します。

※既存施設では、図面がない場合も多くあります。この場合、この後の現地調査がとても重要になります。

②現地調査の実施

点検口や開口部から天井裏を確認し、金具のゆるみ・錆び・吊りボルトの長さ・接合部の状況・部材の劣化などを直接丁寧に見る【目視調査】を行います。また、天井材を叩いた際の音の違いを確認し、部材の浮きや剥がれがないかを判断する【打音調査】も行うことがあります。

現地調査は非常に大切なステップでありながら、天井裏ということもあり危険を伴う作業となる場合もあります。たとえば、歩行による野縁の変形や天井材の踏み抜き、最悪の場合は天井からの落下などの危険性が考えられます。

また、点検口が設けられていない場合には、調査のために新たに点検口を設けることについても検討する必要があります。

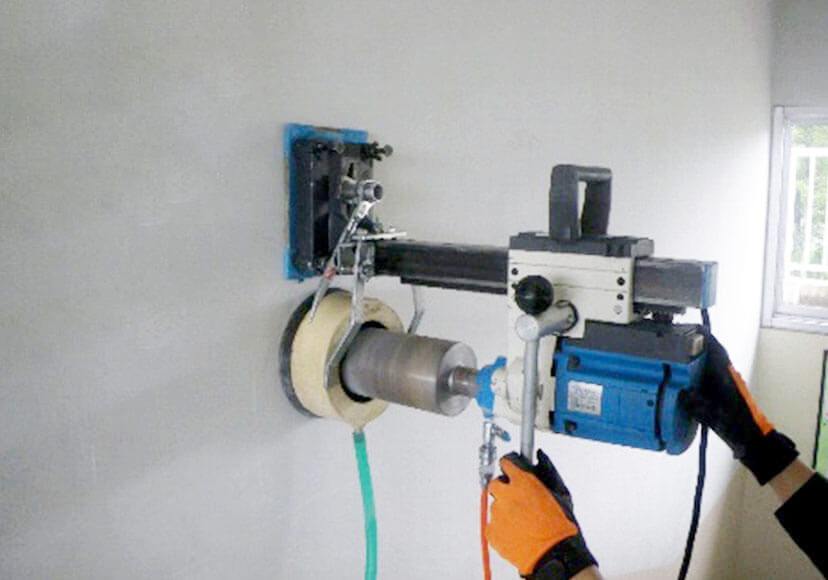

そのため、高所や足場が作りにくい場所では、安全に広範囲を確認するために、ドローンやポール型カメラ、点群測量(レーザーによる3Dスキャン)などの機器を用いて、天井の状態を正確・迅速に確認していきます。

③記録・評価

現地調査終了後、現場の記録や写真、動画などを細かくチェックし、不具合の有無や劣化状況を整理・評価します。この他に、構造解析ソフトを用いて、調査で得た情報をもとに、耐震性や安全性を定量的に評価することも可能です。

④結果報告・対応提案

調査結果をまとめ、必要に応じて補修・補強の方法やその優先度を提案します。

このように、調査は、建物の用途や天井の構造によって、無理のない方法で進められます。「調査と言っても初めてでどうやって確認するのか分からなくて不安...」という方にも、調査の目的や進め方をご理解いただくことで、安全対策に向けた一歩を踏み出していただけたらと思います。

6.既存吊り天井の補強方法

調査の結果、「要補強」と判断された場合は、補強を行わなければなりません。なお、補強方法には大きく2つの考え方があります。

①脱落防止のための補強(既存天井を活かす)

現状の天井を活かしながら、必要な箇所を強化していく方法です。

・天井裏でワイヤーや接着剤を使って補助的に固定

・振れ止め材・ナット・吊ハンガー・クリップなどを増設・交換して安定性を高める

必要に応じて、一部を直天井構造に切り替えることもあります。この方法は、工期やコストを抑えつつ、安全性を高めたい施設に適しています。

また、広い空間や高天井では、斜め方向に取り付ける「斜め部材(耐震ブレース)」を追加することで、地震時の横揺れを天井全体に分散させ、構造の安定性を高める方法もあります。

特に大規模な体育館やホールなどでは、この斜め部材の有無が安全性に大きく影響するため、補強を検討する際には重要なポイントとなります。

②天井自体の構造を見直す(全面改修)

天井の劣化が進んでいる場合や、大規模施設・長寿命化を見据えた対応が必要な場合は、吊り天井を撤去して耐震性能を持つ新しい構造に改修することもあります。

・吊り構造そのものを撤廃(直天井化)

・安全性・機能性・デザイン性を総合的に見直す

・耐震天井として新たな基準に適合させる工事を行う

このような対応は、将来的な安心を見据えた「根本から見直す」選択肢です。

構造も見た目も変わり、安全で美しい天井に変化を遂げますが、その分コスト・工期がかかります。

どちらの対応を取るべきかは、現地調査の結果により判断されます。補強方法に正解はありません。その施設がどのような目的で使われていて、どのくらいの期間、安全に使いたいか...などにより変わります。

例えば、まだ築浅で補強だけで十分なら、部分的な対応で問題ありません。しかし、長期的な使用や重要施設なら、構造全体を見直す提案が必要になることもあります。

こうした状況ごとのニーズに応じて、必要な補強方法を丁寧に検討していくことが非常に大切です。

天井耐震・補強は、既存の天井を「壊す」ではなく、「守る」ためであり、単に古くなったから取り替えるというものではありません。そしてその建物を、これからも永く安全に使い続けられるようにするための手段の一つなのです。これは天井に限った事ではありません。建物を壊してしまう前に、「どこを、どう守るか」を知ることがとても大切なのです。

7.まとめ 〜天井耐震・補強で建物を「守る」という選択を〜

普段、天井のことを意識する機会はあまりないかもしれません。しかし実際には、天井は私たちの頭上で静かに重力に耐え続け、日々の安全を支えている重要な構造です。

特に吊り天井は、構造上、劣化や地震の影響が目に見えにくく、気づかないうちに危険が進行していることも少なくありません。人が集まる施設、避難所となる可能性のある体育館やホール、大勢が働く物流倉庫や商業施設----こうした建物の安全性は、その場所にいる人たちの命と直結しています。だからこそ今、何かが起きる前にできることがあります。それが、天井の状態を正しく把握し、必要な対策をとること。これは建物の維持管理の一環であり、防災対策であり、そして"命を守る行動"そのものです。

建物を壊すことなく、可能な限り永く安全に使い続けるために。その建物が果たす役割や、そこに集う人たちの安心を守るために、まずは「今の天井の状態を知る」ことから、はじめてみませんか?

東京ソイルリサーチの建物調査

地盤から建物までの一貫したサービスを提供している東京ソイルリサーチでは、約50年にわたり建物構造の調査・診断・設計業務を行っています。

耐震診断や補強設計、耐久性評価など、これらに必要な各種調査から監理まで一貫して対応しています。

小さな建物から、学校の校舎やビル、伝統建物まで、様々な調査・診断・補強設計を手掛けてきました。豊富な経験で、お客様の立場で考え、ご要望にお応えします。

建物に関する調査をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。

▽建物調査を深く知りたい方はこちらも必見です!

構造物調査のための調査・試験耐震診断

補強・改修設計

EVER GREEN

-

その天井、落ちない保証はありますか?天井耐震・補強で建物を「守る」という選択を

2025年5月19日更新

今、注目されている吊り天井の安全対策。吊り天井の構造を読み解きながら、脱落リスクや補強対策を分かりやすく解説します。 -

火災後の建物、再利用できる?安全性を見極める鍵は火害調査にあり!

2025年4月3日更新

火害調査が建物の未来を守る理由とは?

火災後の建物を適切に活用するためのポイントをお伝えします! -

老朽化、災害リスク、どう向き合う?建物の安全性と価値を守る方法

2025年1月24日更新

"もしも"に備えて。

建物を未来へつなぐ、役立つヒントをお届けします。 -

日本には必要不可欠な存在!命と暮らしを守る斜面防災設計とは?

2024年8月26日更新

自然災害に負けない国に。

斜面防災設計を分かりやすく解説します! -

建物にも健康診断を!建物の長期利用を実現する耐久性調査とは?

2024年7月19日更新

既存建物の寿命が分かる!

長期利用を目指すために必要な調査を徹底解説! -

早めに見直すべき擁壁とは?ー宅地擁壁編ー

2024年5月7日更新

その擁壁は安全ですか?

スペシャリストが擁壁の安全性や課題を解説します!